韮山反射炉の跡地で迎えの男と接触した僕たちは、そこからエアカーで数十分の場所まで連れて行かれた。

移動にかかった時間と距離が比例しているかどうかは分からない。

なにしろ前席とは衝立で仕切られており、ブラインドの降りたウィンドの内側からは外の風景は全く見えなかったのだから。

案外、同じ道をグルグル回っていただけなのかもしれない。

ことが済んだら、シズカのGPSを解析してみよう。

とにかく怪しげな洋館の前で車は停止した。

荷物を運んでくれる運転手の目がたまらなく鬱陶しかった。

人を舐め回すようにジロジロと見やがって。

まあ、いかにも中年男が好きそうな格好をしている僕にも、責任の一端があるんだが。

それでもあまりにねちっこく見られると、府中の警察学校での忌まわしい惨劇を思い出してしまうじゃないか。

あれは忘れもしない文化祭の時のことだ。

うちのクラスは寸劇を演ることになったのだが、貧弱な体格の僕は婦警の役を押し付けられた。

必死の抵抗も民主主義の原則には逆らえず、やむなくミニスカポリスに扮した僕だったが、その時地獄を見せられた。

余程はまりすぎていたのだろうか、そっちの趣味がある先輩に追い回される羽目になったのだ。

危ういところを柔術教官に救われたのだが、今度は別室でその教官に迫られて──。

あれ以来、女装はトラウマだ。

今じゃその手のタレントが出るだけで、テレビのチャンネルを変えてしまうくらいだ。

なのに、またもその女装を無理強いされるなんて。

今回シズカが選んでくれたコスチュームは、21世紀初頭のコギャル女子高生だった。

チェックのプリーツスカートにアイボリーのベスト、白シャツの胸元には赤いリボン、そして膝丈の紺ハイまで履かされた。

スカート丈の短さは、確実に校則違反ものだ。

メイクはアイラインとツケマで目元を強調し、後は薄いピンクのリップクリームだけ。

仕上げにストレートロングの金髪ウィッグを被って作業は終了だった。

以前、シズカに無理やり買わされたウィッグが、こんな形で役に立つとは。

「これで充分……どこから見ても……女装のプロ……」

そんな褒め方されても、嬉しくも何ともない。

どっちにせよ、ハナから女装だとばれてるのだからムキになる必要もなく、それだけが救いなんだけど。

ところが、予想もしなかった衝撃の事実が僕を待ち受けていたのだった。

それは通された洋館のロビーで、応対に出てきた初老の男の何気ない一言から発覚した。

「伝説の暗殺者『マリオネット』がこんな若い、それもお嬢さんとは存じ上げませんでした」

いかにも執事って感じの男は、そう言って恭しくお辞儀した。

何を勘違いしているんだ、このオヤジは。

マリオネットは有名な女装マニアなんだぞ。

「いや、知ってるとは思うけど……僕は男だから……」

僕が地声でそう言った途端、落ち着いた物腰の男が飛び上がって驚いた。

その拍子に、持っていた飲み物のお盆を落としてしまったほどだ。

「えぇっ? お、男ぉ?」

執事のプロみたいな男が、アホみたいに口をあんぐり開けたまま固まってしまった。

なんか話がおかしくないか。

マリオの女装癖は、この世界では有名なんじゃ?

「プッ……クロー…あの女に騙された……」

シズカが吹き出すと同時に、僕の思考も一つの事実に辿り着いた。

「あの年増ぁ……」

僕は白河法子都知事にはめられたのだ。

マリオが伝説の殺し屋ってのは本当のようだが、彼が女装マニアだなんてのはまったくの作り話だったんだ。

くっ、これは前に都知事の不正を暴こうとしたことへの仕返しか。

僕の裏切り行為に対する報復措置なのだ。

あの女、今頃は1人で死ぬほど笑い転げているのだろう。

でも、これで貸し借りなしってのなら安くついたのかもしれない。

本来だったら口封じのため粛清されてたっておかしくないのだから。

とにかく今は我慢だ。

それよりも、執事が僕の慌てっぷりを怪しんでいることの方が問題だ。

「騙された? 騙されたとは、どういうことでありましょう?」

さすがに不審に思われている。

「問題ない……みんな騙される……任務遂行時は……女……そして……現場離脱時には……」

シズカがそう言うと、執事は納得したように手を打った。

「……変装を解いて男に戻る。なるほど、たとえ現場を目撃されても疑われず逃走できる」

執事は心底から感心した様子だった。

「逃げるため異性に扮するのではなく、元に戻るだけなのですから。確かに、これ以上完璧な変装はありませんな」

犯行時は美少女のペアが、逃げる時にはデート中のカップルと化す。

これぞマリオが幻の殺し屋と呼ばれる所以かと、執事は1人で納得していた。

「で、『クロー』とかおっしゃったのは?」

抜け目ない執事は感心しながらも、次の疑問を晴らしにかかる。

「ああ……『マリオネット』は……官憲側の呼び名……本当のコードネームは……『アイアン・クロー』……」

シズカはそう言うや、いきなり左の指を開いて背後のドアに振り下ろした。

指先に組み込まれた電磁メスが唸りを上げ、頑丈な樫材のドアが6枚の板切れと化す。

「ひぃっ?」

執事はまたも飛び上がる結果となった。

「これらは我々の秘密……誰かに喋ったら……殺す……」

シズカが振り返りながら執事を横目で睨む。

ただでさえドスの利いた目なのに、細めると更に凄味が増す。

「ひぃぃぃっ」

可哀相な執事は震え上がった。

「ちなみに……クローの乳首は……綺麗なピンク色……」

こら、なに余計なこと言ってるんだ。

僕の乳首は関係ないだろう。

「これも……秘密だから……漏らしたら……殺す……」

「そんな重大な秘密なら、私なんぞに軽々しく教えんで下さいっ」

可哀相な執事が泣き声を上げた。

いや、これはシズカのジョークなんだけど。

いつもながらシュール過ぎて全然笑えないなあ。

そんなこんなで、僕たちが客間に通されるのに随分と手間取ってしまった。

ここで日没まで待機とのことだ。

その後、今回の雇い主のところまで案内してくれるという。

それまではリラックスタイムってことで、僕はようやく一息つくことができた。

しかし困ったことになった。

もう女装する必要はなくなったのだが、生憎と着替えは女物しか持ってきていない。

下着なんかは買いに行く時間がなかったので、サトコのを無断で拝借してきている。

男の格好に戻りたくても物理的に無理なのだ。

しばらくはこの格好で通すしかなさそうだ。

とにかく、一刻も早く敵の黒幕と接触しなくては。

一分でも早く仕事を終えて、一秒でも早く寮に帰らないとヤバいことになる。

無駄に潔癖なサトコのことだから、パンティの無断借用がばれたら怒り狂うだろう。

しかもそれを履いたとなると、どんな目にあわされることか。

「仕方がない……トランクスだと……下からはみ出る……スカートが短すぎるから……」

「君が選んだスカートだろうが」

スカートの丈に関して、こいつに非難される覚えはない。

「アドバイスを……必要としていたのは……クロー……」

ああっ、本格的に頭が痛くなってきた。

とにかく帝都に帰ったら、即刻ティラーノに身売りしてやるっ。

そして、あのいけ好かない女を都知事の座から引きずり下ろしてやるんだ。

いや、いっそ本当に暗殺してやろうか。

そうやって僕が頭を抱えているうちに時間が来たらしい。

例の執事の案内で玄関に戻った僕たちは、再び黒塗りのエアカーに乗せられた。

心地よい振動に揺られること十数分、車が停止したのは寂れた波止場だった。

停泊しているのは中型のフェリーが一隻だけである。

「これから、伊豆諸島にある無人島までご足労願います。そこで私どもの主人がお待ちです」

同行した執事が説明する横で、ゴリラ面の運転手が僕たちの荷物をトランクから降ろす。

フェリーなんだから車のまま乗り込めばいいのに。

僕の不審げな視線に気付いて、執事が説明した。

「我々の役目はこれで終わりなのです。クロー様、どうぞご無事で」

執事は頭を垂れて別れを告げる。

「私どもの主人は必殺を期すため、複数の暗殺者を雇い入れました。少々趣味の悪い話なのですが……」

名のあるプロの殺し屋といっても実状は定かではない。

職業柄、秘密主義とハッタリが横行する世界のことだから。

そこで最高の技量を持つという暗殺者を何人か集めて、真の最強テロリストを選出しようというのだ。

三流どころを束にしてぶつけても、収拾がつかなくなくなるだけである。

ただ1人の超一流に任せた方が、成功率は遙かに高いというわけだ。

それに超一流のプロは、徒党を組むのを嫌がるものだろう。

「殺し屋同士で殺し合い……か……」

生唾を飲み込むと、襟の下で喉仏が大きく上下した。

殺し屋だらけのバトルロイヤルか。

これは計算外のピンチだ。

余計なバトルはご免被りたいが、勝ち抜かないと依頼主に会えない。

今回の任務を果たすには、どうあってもバトルロイヤルを制さなければならない。

「クロー……指名手配の殺人犯を……根こそぎにするチャンス……大漁の予感……」

シズカがこっそり囁いてくる。

不安など微塵もない横顔を見ていると、僕もどうにか落ち着いてくる。

君って奴は、なんて頼りになる女なんだ。

「クロー様、くれぐれもお気を付けて。無事のご帰還を心よりお祈り申し上げます」

執事が恭しく頭を下げた。

僕たちがフェリーに乗り込むと、ほどなく汽笛が鳴ってエンジン音が高くなった。

同時に微妙な揺れに包まれる。

船が港を離れたのだ。

「本当なら夕方までに帰るはずだったのに」

これは確実にサトコに処刑されるな。

しかもパンティ泥棒などという不名誉な罪でだ。

「風で飛ばされた……ことにすれば……いい……」

サトコのパンティ3枚だけを選んで飛ばすような都合のいい風は吹くまい。

「なら……ご愁傷様……ということで……」

冷たい女だな、君は。

僕は溜息を漏らしながら、指定された第7番駐車区画へと向かった。

なんで船室じゃなくて、駐車デッキがあてがわれたのか。

その疑問に対する明確な回答は、第7パーキングに用意されていた。

「デヘヘヘヘェッ、こいつはツいてるゼェェェ」

20メートル四方の密閉式格納庫に入った途端、品性の欠片もない下卑た笑い声が部屋中に響き渡った。

えらく高い位置から声がするなと見上げてみると、床から3メートルの辺りに巨大な顔があった。

その下は同じく巨大で分厚い筋肉の塊に繋がっている。

とんでもない巨人だ。

サイバーレスリングの選手にも、これだけ充実した体躯の巨人はなかなかいない。

情けない話だが、僕は小便をちびりそうなほど怯えていた。

なにせ仁王像みたいな大入道が、こっちを見て嬉しそうにニヤニヤ笑っているのだから。

どう考えてもルームメイトってわけじゃなさそうだし。

「これは……予選……」

シズカがボソッと呟いた。

本戦のバトルロイヤル開始までに、頭数を半分に減らしておこうって魂胆なのだろう。

あんまり多人数だと、グダグダになるおそれがあるから。

「そのとおり。どうせ最後に残るのは、このオンドレ様に決まってるんだがよぉ。手間は少ないに越したこたぁねぇ」

思い出した。

こいつ、オンドレ・ザ・マウンテンだ。

何年か前、帝都プロレスのマットを席巻したサイバーレスラーだ。

確か、八百長破りで何人かのレスラーを殺して、業界を追放されたと聞いていたが。

人間凶器といわれた肉体と格闘術を悪用して、殺し屋に転職していたとは。

これは本格的にピンチだ。

「でよ、モノは相談なんだが。おめぇら2人、大人しく俺様にハメ殺されろや」

オンドレが好色そうに笑う。

「俺様も気持ちいいし、おめぇらも痛い目みるより、気持ちよく死ねた方がいいだろぉ?」

オンドレは犯る気まんまんで、早くも股間のモノを充血させている。

それは僕の腕より遙かに太かった。

ダメだ。

今さら男ってばれたら、どんな酷い目にあわされることか。

たとえ命は助かったとしても、一生便秘薬を必要としない体にされてしまう。

「デヘヘヘヘェッ。まずはそっちの金髪のお嬢ちゃんからだぁ」

怯えて縮み上がった僕の姿が、オンドレの攻撃本能に火を付けてしまったようだ。

丸太ん棒のような腕が、僕に向かって伸びてくる。

グローブみたいな手がガバッと開いた。

掴まれる――と思った瞬間、オンドレの腕が天井方向に跳ね上がった。

シズカが横合いから蹴り上げたのだ。

「ウギャアァァァッ」

一撃で右腕を破壊されたオンドレが、悲鳴を上げながら床の上を転げ回る。

「シズカッ」

「クロー……女の子みたいに……失神しかけてた……」

シズカは嬉しそうに微笑していた。

そういうのはよくない趣味だぞ。

「誤解……板に付いてきたのが……嬉しいだけ……」

あくまで笑うシズカの背後で、筋肉の山が立ち上がる。

「クロー……片付けるから……少しだけ……後ろを見てて……」

なんのことやら分からないけど、この事態をどうにかしてくれるのなら喜んで従おう。

僕が背後を振り返ると、いきなり「ボカッ」やら「ドスッ」とか「バキッ」という、耳を覆いたくなるような音が連続した。

続いて「メキメキッ」「ギギギィッ」という、金属がねじ曲がる音が──。

そして、ものの数十秒後には完全に静まりかえった。

僕が正面に向き直った時、オンドレの姿は格納庫から消え失せていた。

「OK……レッツ ザ マジック ビギン……スターファイヤー……」

シズカは有名なイリュージョニストよろしく、スカしたポーズで決め台詞を吐いた。

その背後の鋼鉄製の壁には一筋の亀裂が入り、オイルがべったりと付着している。

僕はオンドレがどこに消えたのか知らないし、知りたくもない。

生涯聞かないことにしておこう。

「問題ないと……言ったはず……」

本当にシズカの力は底が知れないな。

彼女さえいれば、今回の任務もなんとかなりそうだ。

「シズカは……クローが困るのを…楽しんでいるのでは……ない……」

僕の相棒は急に真面目モードに入って語り出した。

「クローが困れば……シズカが役に立てる……それが嬉しいだけ……」

それが自分の存在意義だと、シズカはうそぶく。

ありがたいとは思うけど、今回のは少々マッチポンプじみてる感もする。

「そんなことより……バトルモードに入ったから……蛋白燃料の……補給を……」

シズカはパンティを膝まで下ろすと、その場に四つん這いになって僕を振り返る。

こんな時におねだりモードかよ。

僕はたった今、殺されかけたんだぞ。

けど、真っ白なお尻を見ているうちに、縮み上がっていた燃料ホースが元気になってくる。

それに肝心な時にガス欠にでもなられたら、困るのは僕だ。

「早く……合体を……」

「イエス・マム」

僕もパンティを脱ぎ捨てると、シズカのヒップにのし掛かっていった。

「シズカ……女の子に……犯されてるみたい……変な気分……」

可愛くて恐ろしいアンドロイドは、押し殺したような笑い声を上げた。

ノロノロと進むフェリーが目的の港に着いた時、すっかり夜は明けていた。

そう大きくはない島、それも無人島のようだ。

昨日の車にしてもそうだが、長く乗っていたからといって遠くまで来たとは限らない。

靄がかかって水平線の向こうは見えないが、意外と本土から近場なのかも知れない。

「さあ……他の殺し屋どもを叩いて……ちゃっちゃと片付ける……」

シズカはドアのロックが開くと、先に立って甲板へと上がっていった。

僕は慌ててその後を追った。

「あれっ。君たち、オンドレを潰しちゃったの?」

甲板に上がると、ちょうど別のタラップから上がってきた男と鉢合わせになった。

年の頃なら20代後半、スラリとした長身の白人男だ。

紳士っぽく髪を綺麗に撫で付け、黒いタキシードでめかし込んでいる。

先の尖った革靴もピカピカに磨かれていた。

「こいつは助かったなあ。正直なところ、奴をどうしようか悩んでたんだぜ」

男はそう言うと人懐っこそうな笑顔を見せた。

「早くも……大物ゲット……」

シズカが男の顔を元にデータ検索を掛け、その照会結果を耳打ちしてくれた。

こいつは通称「ダブルオー」と呼ばれる男で、英国海軍情報部に所属していた腕利きのスパイである。

女で失敗して懲戒免職になってからは、スパイとして身に付けたテクニックを殺し屋稼業に活かしているらしい。

女王陛下も、さぞかしお嘆きあそばしていることだろう。

「それともう一つ。こんな殺風景な島だから、君みたいな綺麗な子がいてくれると、ホント助かるよ」

ダブルオーは気障な台詞を吐くと、僕の手を取って甲にキスをした。

さり気ない、しかも洗練された動作だったが、キスした途端に彼は「あれっ?」という顔をした。

こっちだって同じ気分だ。

男からそんなことされて嬉しいわけがない。

そんな軽薄男を嘲笑するように、非難の声が頭上から降り掛かってきた。

「相変わらずのバカッぷりでゴザル」

「ゴザル」

声の主はと見上げると、上層甲板の手すりに2人の少女が立っていた。

軽やかになびくポニーテールとアーモンド型の目が印象的で、2人はおそらく双子の姉妹だ。

袖無しで超ミニの着物に錦紗の袋帯を締めた、なんとも珍妙な格好をしている。

帯の後ろに短い刀が斜めに落とし込まれており、剥き出しになった腕には手甲、脛には脚絆が巻かれている。

クノイチだ。

しかも、嬉しい方向に間違ったクノイチだ。

ゲームやアニメに毒されたガイジンが陥る、誤った異文化解釈だ。

忍者がこんな目立つ格好で、白昼堂々と人前に現れることなどあり得ないだろうに。

だが、着物の裾からチラチラ見えているねじりフンドシは、忍びの者としての再現率も好感度もかなり高い。

「やあ、シュガー・リン、それにシュガー・レイ。君たちも来たのかい?」

ダブルオーはクノイチたちと顔見知りなのか、手を上げて気軽に挨拶した。

彼女らシュガー姉妹は、思ったとおりチャイニーズ・ニンジャだった。

ミツテル・ヨコヤマの忍術書は全てマスターしているとのことで、しかも2人ともサイボーグだという。

よくは分からないが、彼女らも要注意だ。

この際だから、船から降りてきた残りのファイナリストたちも紹介しておこう。

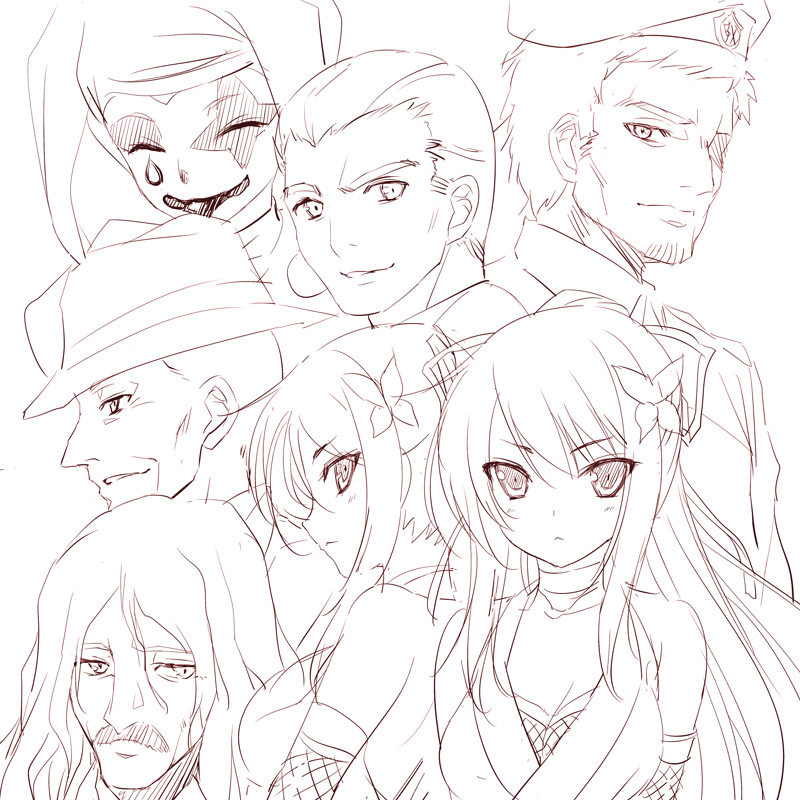

まずはロシアの特殊部隊、メタルベレー上がりの強化戦士、ニコライ大尉。

メタルベレーはサイボーグ連隊とも呼ばれ、屈強の改造人間兵士たちで構成されている。

たった1人で正規部隊の一個大隊に匹敵するというのが売りだ。

肉体も凄いが、内蔵されている火器も半端じゃないのだろう。

大尉は退役してからも殺しの味が忘れられずにこの道に入ったという、まさにキリングマシーンだ。

続いて、ドイツのマッドサイエンティスト、ジークムント教授。

生化学の博士号を持ち、毒物研究の権威だったが、人体実験のやりすぎで本当の狂人になってしまった。

自らも毒素に冒されて死の淵をさまよったが、身体をサイボーグ化して蘇ってきた。

毒に耐性のある体を所有してからは、彼の探求心は生身の時より強くなった。

もっとも彼の実験は町中で行われ、しかも罪のない一般市民を実験動物として用いるというから救われない。

たった一人の対象を殺すために、関係のない市民を巻き添えにする、大量殺人のエキスパートだ。

一際風変わりなのが、国籍不明で年齢不詳の道化師だ。

こいつに関しては、シズカのデータバンクにも情報がなかった。

サーカスから出張してきたような扮装で、満面の笑みを湛えたメイクがかえって恐ろしさを醸し出している。

ピエロらしく一言も喋らないマイマーぶりで、何を考えているのか全く読めないのが不気味だ。

もっとも、他の連中も僕やシズカを見て、同じように警戒しているのかもしれないけど。

とにかくこの得体の知れない殺人ピエロも要注意だ。

最後に船から降りてきたのは、見るからにやる気のなさそうなラテン男だった。

冴えない細面の顔をして、鼻下にコールマン髭を蓄えている。

それがどこかネズミを連想させる。

それなりに長身だが体格もそれなりで、よくもこれで予選を通過したものだと感心するほどだ。

彼もまたピエロと同じく、国際警察の犯罪者リストには登録されていない。

シズカのデータバンクには、彼についての情報は何もなかった。

もしかすると余程の大物なのかもしれない。

「よお……」

男はタバコの紫煙を吐き出すと、気怠そうに挨拶を寄越した。

これら一癖も二癖もある連中が、バトルロイヤルを戦うファイナリストだ。

こいつらを蹴散らさないと生きて帝都に帰れない。

それどころか、敵の黒幕を暴くという任務すら全うできない。

首尾よくこの戦いを勝ち抜いて、都知事の暗殺を請け負うことができれば、テロリスト世界一の称号を得たのも同じだ。

それだけに全員必死になってくるだろう。

これは思っていたより少々ハードな展開になってきた。

元々容易い任務なら、あの女知事がわざわざ僕を指名するわけはないのだ。

「で、どんなもんだろ? やれそうかい」

僕は頼みとする相棒を振り返った。

「生身の体を改造しても……シズカには……敵わない……」

シズカはあっさりと言い切ってくれた。

「サイボーグにできてシズカにできないのは、脳卒中くらいのものだしな」

僕はシズカのシュールなジョークを真似てからかったが、シズカはニコリとも笑わなかった。

「まずいことに……なった……」

「なにが?」

シズカの無敵を信じて疑わない僕は、気楽そうに聞き返した。

「サイボーグどもは怖くない……しかし……あのスパイとヒゲネズミには……手を出せない……」

それって、つまりあの2人は生身の人間で、アシモフの三原則に縛られてるシズカには攻撃できないってことか。

それは確かにまずいよ。

シズカに手が出せないのなら、この僕が戦わなくてはならないことになる。

ヒゲネズミはともかく、元情報部員のダブルオーはかなりの強者だろう。

僕の警察学校レベルの格闘技で歯が立つと相手とは思えない。

なんてこった。

こんなことなら柔術を嫌わず、もっと真面目に稽古をしておくんだった。

僕は今更ながらに、あの同性愛者の柔術教官を恨みがましく思った。